| Zurück |

Impressum

Datenschutz

In unserem Sonnensystem

bewegen sich um den Zentralkörper

außer den Planeten und Planetoiden noch große Mengen von

Kleinkörpern, die teils aus großen Entfernungen weit

außerhalb der Neptunbahn in die engere Planetenwelt eindringen,

um hier ihr Ende in den einzelnen Planeten und soweit das nicht der

Fall sein sollte, in der Sonne selbst zu finden, teils periodisch

auftauchen und wieder verschwinden; manche erscheinen nur einmal,

umlaufen die Sonne in hyperbolischer Bahn und enteilen dann für

immer aus der Sonnennähe und damit unserem Gesichtskreis.

Dies sind die unperiodischen Kometen und Irrsterne im wirklichen

Wortsinn, die erstgenannten periodische Kometen, Meteore, Feuerkugeln und

Sternschnuppen sein.

In der Regel wurden die letztgenannten drei Arten von Körpern als Reste von Kometen angesehen, besonders diejenigen, die in Schwärmen aufzutreten pflegen; von dieser Ansicht ist die Wissenschaft abgekommen und Newcomb-Engelmann sagt: "....aber daß alle Schwärme von Kometen abstammen, kann nach dem heutigen Stande der Kenntnisse nicht mehr angenommen werden." Sie werden aber immer noch als wesensgleich angenommen und zwar legt man ihrem stofflichen Aufbau die Vorstellung zugrunde, daß sie entweder rein metallische oder mineralische Bildungen seien, oder auch als Gemisch aus solchen Zusammensetzungen auftreten können. Wir werden zeigen, daß noch eine vierte Form, die für viele irdische Lebensvorgänge von großer Wichtigkeit ist, vorkommt, nämlich im Zustande als reine Eiskörper, und durch die Einführung dieser Vorstellung verschwinden viele Schwierigkeiten, die sich der Erklärung gerade der wichtigsten Fragen entgegenstellen, die die verschiedenen Erscheinungsarten angeregt haben.

In der Regel wurden die letztgenannten drei Arten von Körpern als Reste von Kometen angesehen, besonders diejenigen, die in Schwärmen aufzutreten pflegen; von dieser Ansicht ist die Wissenschaft abgekommen und Newcomb-Engelmann sagt: "....aber daß alle Schwärme von Kometen abstammen, kann nach dem heutigen Stande der Kenntnisse nicht mehr angenommen werden." Sie werden aber immer noch als wesensgleich angenommen und zwar legt man ihrem stofflichen Aufbau die Vorstellung zugrunde, daß sie entweder rein metallische oder mineralische Bildungen seien, oder auch als Gemisch aus solchen Zusammensetzungen auftreten können. Wir werden zeigen, daß noch eine vierte Form, die für viele irdische Lebensvorgänge von großer Wichtigkeit ist, vorkommt, nämlich im Zustande als reine Eiskörper, und durch die Einführung dieser Vorstellung verschwinden viele Schwierigkeiten, die sich der Erklärung gerade der wichtigsten Fragen entgegenstellen, die die verschiedenen Erscheinungsarten angeregt haben.

In mondlosen, aber sternklaren

Nächten hat wohl schon jeder eine

Sternschnuppe, einen fallenden und einen leuchtenden Streifen hinter

sich herschleppenden Stern gesehen; manchem ist es wohl vergönnt

gewesen, ein sog. Meteor erblickt oder wenigstens gehört zu haben, denn der

Hauptunterschied zwischen beiden Erscheinungen ist zunächst der,

daß die erstgenannten lautlos dahinhuschen, während die

letzten sich oft durch ein vernehmbares Geräusch in der Luft

bemerkbar machen und gelegentlich auch unter Explosionserscheinungen

zerbersten und Trümmer zur Erde fallen lassen.

Bevor wir uns mit dem Wesen der

Sternschnuppen näher

beschäftigen, soll erst einmal auf die jetzt herrschende, aber,

wie

wir sehen werden, unrichtige Annahme hingewiesen werden, die darin

besteht, daß Meteore und Sternschnuppen immer ein und dasselbe

sein müßten. An der Tatsächlichkeit von

Meteoreinstürzen ist nicht zu zweifeln; aus dem Altertum, dem

Mittelalter und der Neuzeit sind genügend sicher verbürgte

Fälle von Steinhagel und aus der Luft herabgestürztem Eisen

bekannt. Und doch gab es um die Mitte des 18. Jahrhunderts eine

Bewegung unter den Gelehrten, welche solche Vorkommnisse in den Bereich

der Fabel und der überhitzten Einbildungskraft einzelner Menschen

verwies, weil sie mit den Naturgesetzen im Widerspruch

ständen. Man ging so weit, Meteorsteine, welche als kostbare

Stücke die Sammlungen zierten, wegzuwerfen, um sich von dem

Verdacht zu reinigen, man könnte solchen Dingen Glauben

schenken. Am 26. Mai 1756 fielen bei Hraschina zwei

Meteorsteinmassen; in der urkundlichen Aufnahme durch das

bischöfliche Seminar zu Agram heißt es: "Daß das Eisen

vom Himmel gefallen sein soll, mägen der Naturgeschichte Unkundige

glauben; aber unseren Zeiten wäre es unverzeihlich, solche

Märchen auch nur wahrscheinlich zu finden." Und als im Jahre

1790 die Munizipalität von Juilac in der Gascogne eine mit mehr

als 300 Unterschriften von Augenzeugen versehene Urkunde über den

Steinfall, der sich dort am 24. Juli abends 9 Uhr ereignet hatte, der

Pariser Akademie einsandte, fand man es sehr erheiternd, daß man

über eine solche Absurdität ein authentisches Protokoll

erhalten könne. "Wie traurig ist es nicht, eine ganze

Munizipalität durch ein Protokoll in aller Form Volkssagen

bescheinigen zu sehen, die nur zu bemitleiden sind!" so sagt

darüber das "Journal des sciences utiles". Heute zweifelt

niemand mehr an der kosmischen Natur der Meteorsteinfälle, und

wenn von irgendeiner Seite ein bemerkenswerter Meteorfall gemeldet

wird, rüstet man sogar Expeditionen aus, in der Hoffnung,

Trümmerstücke zu finden. Es ist auch öfter

geglückt, Sprengteile, die man nach der Explosion des Meteors

fallen sah, alsbald aufzufinden, und man konnte die Wahrnehmung machen,

daß sie eine von der Erhitzung angeschmolzene Oberfläche

besaßen, während das Innere kalt geblieben sein mußte,

denn die kristallinische Struktur zeigte keine Veränderung, die

auf Erhitzung schließen läßt.

Nun wird behauptet, daß die mit lautem Krachen unter Feuererscheinungen und Ausstreuen eines Hagels von mineralischen oder metallischen Bruchstücken zur Erde niedergehenden Fremdkörper richtige Meteore seien, daß die den Nachthimmel durchhuschenden, einzelnen und zu bestimmten Zeiten in größeren Massen auftretenden leuchtenden Eindringlinge auch Meteore, aber kleinere seien; nur weil sie, ohne die Erde zu erreichen, in der Luft spurlos verdampfen, verdienten sie einen anspruchsloseren Namen, deshalb wurden sie Sternschnuppen genannt. Diese Ansicht, besonders im Hinblick auf die vermutete Kleinheit, ist aber falsch, denn die Sternschnuppen sind ganz etwas anderes als die Meteore; sie sind ziemlich große Körper aus purem Eise und erscheinen uns nicht deshalb leuchtend, weil sie durch Reibung in dem Luftmantel der Erde heiß und glühend werden, sondern weil sie, wie der Mond, die Venus und die anderen Planeten, im reflektierten Sonnenlichte leuchten, und zwar weit außerhalb jeder Berührungsmöglichkeit mit der irdischen Atmosphäre. Diese Behauptung ist so überraschend, daß sie zuerst Verwunderung auslösen muß; bei näherer Betrachtung gewinnt sie aber eine durchschlagende Beweiskraft.

Nun wird behauptet, daß die mit lautem Krachen unter Feuererscheinungen und Ausstreuen eines Hagels von mineralischen oder metallischen Bruchstücken zur Erde niedergehenden Fremdkörper richtige Meteore seien, daß die den Nachthimmel durchhuschenden, einzelnen und zu bestimmten Zeiten in größeren Massen auftretenden leuchtenden Eindringlinge auch Meteore, aber kleinere seien; nur weil sie, ohne die Erde zu erreichen, in der Luft spurlos verdampfen, verdienten sie einen anspruchsloseren Namen, deshalb wurden sie Sternschnuppen genannt. Diese Ansicht, besonders im Hinblick auf die vermutete Kleinheit, ist aber falsch, denn die Sternschnuppen sind ganz etwas anderes als die Meteore; sie sind ziemlich große Körper aus purem Eise und erscheinen uns nicht deshalb leuchtend, weil sie durch Reibung in dem Luftmantel der Erde heiß und glühend werden, sondern weil sie, wie der Mond, die Venus und die anderen Planeten, im reflektierten Sonnenlichte leuchten, und zwar weit außerhalb jeder Berührungsmöglichkeit mit der irdischen Atmosphäre. Diese Behauptung ist so überraschend, daß sie zuerst Verwunderung auslösen muß; bei näherer Betrachtung gewinnt sie aber eine durchschlagende Beweiskraft.

Ohne uns vorläufig um die

Entstehung und Herkunft

des

kosmischen Eises zu bekümmern, fassen wir einmal einen aus den

Endgebieten unseres Sonnensystems stammenden Eiskörper ins Auge,

der entweder straks zur Sonne ziehen kann, oder dem durch den

Einfluß der Anziehung eines Planeten, z. B. des Jupiters, eine

andere Bahn aufgezwungen wurde, auf der er die Sonne erst auf einem

Umweg erreichen wird. Dieser Weg kann in der Nähe der Erde

vorbeiführen, und wenn der Körper

groß genug ist, um ihn während einer klaren Nacht als

von der Sonne erleuchteten Gegenstand wahrnehmen zu können, dann

werden wir ihn in der Tat sehen müssen; einen großen schon

in bedeutender Entfernung einen kleinen, wenn er der Erde näher

ist. Gewöhnlich ist es ein mehr oder weniger hell

leuchtender Streifen, wie wenn sich ein Stern in Bewegung gesetzt

hätte, den wir als vorbeihuschenden Körper sehen; es kommt

aber auch vor, daß die Lichterscheinung in ganz dünnem

Strich anfängt, stärker wird und in einem gewissen

Höhepunkt des Glanzes erlischt. Auch das Umgekehrte wird

beobachtet: die plötzlich in stärkerem Glanze auftretende

Sternschnuppe erlischt während des Fluges allmählich.

Man findet in der Tagespresse oder in populären astronomischen und

naturwissenschaftlichen Zeitschriften wohl auch ab und zu eine

Mitteilung, nach der ein Beobachter eine sichelförmige

Sternschnuppe, ein anderer gar eine Feuerkugel von deutlich

rechteckiger Form gesehen haben will. Eine Erklärung

für diese auffallenden Erscheinungen zu geben, fällt bei

unserer Anschauungsart über ihr Zustandekommen nicht schwer.

Ist z. B. ein runder Eiskörper so groß, daß man ihn

schon als einen winzigen Mond bezeichnen könnte, dann muß er

je nach der Stellung, die er zur Sonne und dem Standort des Beschauers

auf der Erde gerade inne hat, auch die gleichen

Beleuchtungsverhältnisse annehmen, die wir vom Monde kennen, und

da ist es sehr wohl denkbar, daß ein gutes Auge bei klarem

Nachthimmel eine solche halbbeleuchtete Kugel als Sichel am Himmel

dahinfahren sieht. Es liegt aber kein Grund vor zu der Annahme,

daß jeder Eiskörper immer eine Kugel sein müsse.

Er kann auch ein Trümmerstück eines größeren, aus

irgendeinem Grunde geplatzten Boliden sein; dann kann er auch ebene Bruchflächen

besitzen. Steht eine solche so zur Sonne und dem Beschauer,

daß diesem das reflektierte Licht in das Auge fällt, dann

muß er die Form der

Fläche erkennen; somit sind Beobachtungen, die einen Rhombus

gezeigt haben sollen, keineswegs als Selbsttäuschungen

hinzustellen, sondern als Tatsachen zu bewerten.

Wie ist es aber mit dem

erwähnten plötzlichen Erlöschen

einer Sternschnuppe aus höchstem Glanze oder mit dem umgekehrten

Fall, daß eine solche in vollstem Glanze auftritt, um dann

abnehmend zu verschwinden? Um uns diesen Vorgang klarzumachen,

müssen wir uns die Erde frei im Himmelsraum schwebend vorzustellen

suchen, und zwar zur Nachtzeit. Dann ist die Sonne von uns aus

anscheinend hinter der Erde;

nur die uns entgegengesetzt liegende untere Hälfte der Erdkugel

ist beleuchtet und der Schatten der Erde ragt über uns wie ein

ausgestreckter Arm senkrecht oder schräg aufwärts in den

Weltenraum hinein. Wie weit sich der Schatten erstreckt, wissen

wir aus unserer Kenntnis der Mondfinsternisse. Etwas anderes als

es die Mondfinsternis im großen ist, ist nun das Verschwinden

einer helleuchtenden Sternschnuppe auch nicht, denn da sie kein eigenes

Licht aussendet und nur im reflektierten Sonnenlicht leuchten kann,

muß sie für uns unsichtbar werden, sobald sie auf ihrem

Laufe in den Erdschatten eintritt, und ebenso sicher muß sie

plötzlich aufleuchten, wenn sie aus dem Erdschatten

austritt. So können wir unter Umständen dieselbe

Sternschnuppe verschwinden und wieder aufleuchten sehen, wenn ihre

Bahnlage es gestattet; sie kann aber auch in vollstem Glanze in den

Schatten eintreten und nicht wieder sichtbar werden, wenn ihre Bahn in

der Richtung des Schattens weiter läuft oder wenn der Austritt an

einer Stelle stattfindet, an der sie ohnehin wegen der

Undurchsichtigkeit des Horizonts nicht mehr sichtbar wäre.

In dieser durchaus jeden Zwangsmittels entbehrenden Weise erklären

sich die Erscheinungen in einfacher natürlicher Art und es

dürfte nicht viel Phantasie dazu gehören, die Sternschnuppen

des geheimnisvollen Wesens zu entkleiden, in dem sie uns nach den

bisherigen Erklärungsversuchen vorschweben mußten.

Es könnte uns entgegen

gehalten werden, daß nach für

einwandfrei gehaltenen Beobachtungen Sternschnuppen auch im Erdschatten

leuchtend gesehen sind. Es dürfte als Erklärung ein

Hinweis auf den sogenannten Plehnschen Refraktionsschatten - s.

Hauptwerk "Glazialkosmogonie" S. 212 und 213 - genügen, auf deren

nähere Begründung wir jedoch verzichten, um die Frage nicht

durch Hineintragen von Nebenerscheinungen zu verwirren. Dagegen

möchten wir einen Gedanken, der von Dr. Lösner im

"Schlüssel zum Weltgeschehen" 1927, ausgesprochen wurde, doch zur

Diskussion stellen. Nach ihm sollen feste, eine dünne

Gashülle tragende Körper in Erdnähe aufleuchten, wenn

sie elektrische Felder hoher Spannung durchlaufen, ähnlich wie

Geißlersche Röhren im Bereich der Tesla-Wellen zu leuchten

beginnen. Daß dieser Vorgang auch im Erdschatten zustande

kommen kann, ist ohne weiteres klar und es ist möglich, daß

derartige Erscheinungen für Sternschnuppen gehalten wurden, die

sie aber nicht sind.

(Bildquelle und -text: Buch

"Rhythmus des kosmischen

Lebens" von Hanns Fischer, 1925, R. Voigtländers Verlag-Leipzig)

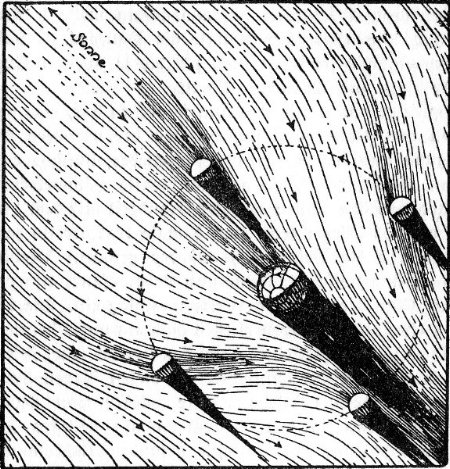

Figur

I: Lage des

Erdschattens für nächtlichen Beobachter am

Äquator bei Tag- und Nachtgleichen. Von links nach rechts: 8

Uhr abends; 10 Uhr abends; 12 Uhr nachts; 2 Uhr nachts; 4 Uhr

morgens. D = Dämmerungskeil. Schnuppen zeigen trotz

scheinbarer Regellosigkeit gewisse Hauptrichtungen; nur in den hellen

Bezirken im zurückgestrahlten Sonnenlicht sichtbar. Um

Mitternacht in den Tropen im Zenit keine Schnuppen.

Vormitternacht sind im Osten, nachmitternacht im Westen mehr Schnuppen

sichtbar als auf der Gegenseite. (Zeichnung von Hanns Hörbiger.)

Auf der obigen Figur I sind die

verschiedenen Lagen des Erdschattens

und nach bestimmten Erwägungen gezeichnete Hauptrichtungen von

Sternschnuppenbahnen dargestellt; aus Figur II ist ersichtlich, wie

verschieden die Sternschnuppen erleuchtet sein können, so

daß sie je nach der Phasenlage und der sich daraus ergebenden

Helligkeit verschieden groß erscheinen, obwohl z. B. die

Körper c und c¹ sonst von gleicher Größe

sind. Es ist auch gezeigt, daß eine große Schnuppe a

in bedeutenderer Entfernung nicht größer aussieht als eine

kleine b, die an der Erde näher vorbeizieht. Der als

Dämmerungs- oder Dunstkeil angedeutete Abschnitt D deutet die

Höhe über dem Horizont des Beobachters an, in der die

Undurchsichtigkeit der Luft in der Regel so stark ist, daß keine

Sterne und Sternschnuppen mehr erblickt werden können.

(Bildquelle und -text: Buch

"Rhythmus des kosmischen

Lebens" von Hanns Fischer, 1925, R. Voigtländers Verlag-Leipzig)

Figur

II: Sternschnuppen

sind entweder nur aus Eis bestehende Körper oder auf der

Oberfläche vereiste Meteore. Sie leuchten im

zurückgeworfenen Sonnenlicht weit außerhalb unserer

Lufthülle, sofern sie groß genug sind, auf der Netzhaut

einen Lichteindruck hervorzurufen. Demgemäß

können Sternschnuppen weder im Erdschatten C, noch im

Dunstkeilring D sichtbar sein, sondern nur in den hell gehaltenen,

sonnenlicht-durchfluteten Weltraumgebieten. a, b, c, c¹ =

Sternschnuppen. Dringen diese in die irdische Lufthülle ein,

so erwärmen sie sich und erzeugen Hagel oder Regen.

Einschießende Meteore erhitzen sich bis zur Weißglut und

zerbersten. (Zeichnung von Hörbiger.)

Die Figur III 1 bis III 3

zeigen die Lage des Erdschattens in unseren

Breiten zu verschiedenen Jahreszeiten und den davon abhängigen

mehr oder weniger großen, dem Blick zugänglichen freien

Himmelsraum; es ist auch der Vorgang des Verschwindens einzelner

Sternschnuppen im Erdschatten daraus zu erkennen.

(Bildquelle und -text: Buch

"Rhythmus des kosmischen

Lebens" von Hanns Fischer, 1925, R. Voigtländers Verlag-Leipzig)

Figur

III:

1) Die Lage des Erdschattens in unseren Breiten am 21. Dezember um Mitternacht. Da das Gebiet über dem Beobachter zum Teil von Schatten bedeckt ist, können nur wenig Sternschnuppen beobachtet werden. (Zeichnung von Hanns Hörbiger.)

2) Die Lage des Erdschattens in unseren Breiten am 21. März und 21. September um Mitternacht. Da der Westhimmel zum weitaus größten Teile schattenfrei ist, so können zahlreiche Sternschnuppen beobachtet werden. (Zeichnung von Hanns Hörbiger.)

3) Die Lage des Erdschattens in unseren Breiten am 21. Juni um Mitternacht. Schnuppen werden trotzdem selten beobachtet, weil die Nachtzeit zu kurz und die Nächte zu hell sind und weil Eislinge erst von Juli bis Dezember im Jahresablauf die Erdbahn kreuzen. (Zeichnung von Hanns Hörbiger.)

1) Die Lage des Erdschattens in unseren Breiten am 21. Dezember um Mitternacht. Da das Gebiet über dem Beobachter zum Teil von Schatten bedeckt ist, können nur wenig Sternschnuppen beobachtet werden. (Zeichnung von Hanns Hörbiger.)

2) Die Lage des Erdschattens in unseren Breiten am 21. März und 21. September um Mitternacht. Da der Westhimmel zum weitaus größten Teile schattenfrei ist, so können zahlreiche Sternschnuppen beobachtet werden. (Zeichnung von Hanns Hörbiger.)

3) Die Lage des Erdschattens in unseren Breiten am 21. Juni um Mitternacht. Schnuppen werden trotzdem selten beobachtet, weil die Nachtzeit zu kurz und die Nächte zu hell sind und weil Eislinge erst von Juli bis Dezember im Jahresablauf die Erdbahn kreuzen. (Zeichnung von Hanns Hörbiger.)

Jetzt könnte

höchstens noch die Frage gestellt werden: Woher

wissen wir denn aber, daß die Körper, die so im Sonnenlicht

leuchten, aus Eis bestehen?

Diese Frage können wir nun beantworten, sobald wir den Weg einer Sternschnuppe weiter verfolgen. Unter den zahllosen Kleinkörpern, die aus dem Weltall zur Sonne streben, gibt es, wie wir gesehen haben, immer einige, die auf ihrem Wege der Erde so nahe kommen, daß sie zu ihr herangezogen werden, und so kommt auch von den Sternschnuppen, die wir leuchtend dahinfliegen sahen, manch eine doch in den Anziehungsbereich der Erde.

Ein Meteor mit festem Kern werden wir unter geeigneten Verhältnissen zweimal als leuchtenden Körper sehen; einmal, solange es noch einen Eismantel hat, als richtige Sternschnuppe außerhalb der Atmosphäre, und dann nach dem Eintritt in diese als einen durch Reibung erhitzten Körper. Eine Eissternschnuppe mag vielleicht in den höchsten, allerdünnsten Schichten des Luftmantels noch im Sonnenlicht leuchten können, sobald sie jedoch tangential vordringend in tiefere und dichtere Schichten gelangt, wird sie sich ebenfalls erwärmen, aber nicht in Glühhitze geraten können; sie muß zerfallen, in Dampf- und Wolkenform übergehen und wird sich durch Hagelschlag oder irgendeine andere Erscheinungsart der Wetterkatastrophen bemerkbar machen.

Und wenn wir solches Hageleis noch stunden-, ja tagelang daliegen sehen und fühlen können, wie kalt es ist, ja noch schauernd an die plötzlich hereingebrochenen Sturm- und Wettererscheinungen denken müssen, dann wird es uns auch klar, daß wir es mit der Auflösung eines kosmischen Eiskörpers zu tun hatten, der uns vielleicht einen halben Tag vorher noch am Himmel als Sternschnuppe erschien, bei deren Aufleuchten manches sehnsüchtige Gemüt sich sogar noch etwas recht Gutes gewünscht haben mag.

Diese Frage können wir nun beantworten, sobald wir den Weg einer Sternschnuppe weiter verfolgen. Unter den zahllosen Kleinkörpern, die aus dem Weltall zur Sonne streben, gibt es, wie wir gesehen haben, immer einige, die auf ihrem Wege der Erde so nahe kommen, daß sie zu ihr herangezogen werden, und so kommt auch von den Sternschnuppen, die wir leuchtend dahinfliegen sahen, manch eine doch in den Anziehungsbereich der Erde.

Ein Meteor mit festem Kern werden wir unter geeigneten Verhältnissen zweimal als leuchtenden Körper sehen; einmal, solange es noch einen Eismantel hat, als richtige Sternschnuppe außerhalb der Atmosphäre, und dann nach dem Eintritt in diese als einen durch Reibung erhitzten Körper. Eine Eissternschnuppe mag vielleicht in den höchsten, allerdünnsten Schichten des Luftmantels noch im Sonnenlicht leuchten können, sobald sie jedoch tangential vordringend in tiefere und dichtere Schichten gelangt, wird sie sich ebenfalls erwärmen, aber nicht in Glühhitze geraten können; sie muß zerfallen, in Dampf- und Wolkenform übergehen und wird sich durch Hagelschlag oder irgendeine andere Erscheinungsart der Wetterkatastrophen bemerkbar machen.

Und wenn wir solches Hageleis noch stunden-, ja tagelang daliegen sehen und fühlen können, wie kalt es ist, ja noch schauernd an die plötzlich hereingebrochenen Sturm- und Wettererscheinungen denken müssen, dann wird es uns auch klar, daß wir es mit der Auflösung eines kosmischen Eiskörpers zu tun hatten, der uns vielleicht einen halben Tag vorher noch am Himmel als Sternschnuppe erschien, bei deren Aufleuchten manches sehnsüchtige Gemüt sich sogar noch etwas recht Gutes gewünscht haben mag.

Nun gut! mag es heißen;

daß einzelne Sternschnuppen

gelegentlich als Hagel zur Erde gelangen, möge gelten; wie aber

ist es zu erklären, daß ganze Schwärme dieser

himmlischen Eisgeschosse auftreten? Dann müßten im

Zusammenhang damit in solcher Zeit oder doch nicht zu lange danach auch

große Wassermassen zur Erde niedergehen, und da sich dieses

Vorkommnis seit Jahrtausenden alljährlich mehrmals wiederholte, so

könnte doch der dadurch eingetretene Überfluß an Wasser

auf die Dauer nicht unbemerkt geblieben sein!

Dieser ganz richtige Gedankengang führt uns zu einer interessanten Erweiterung der Ausführungen über die Rolle, welche den Sternschnuppen für die Erde selbst zufällt.

Das Wasserquantum der Erde, bestehend aus dem Inhalt aller Weltmeere, Binnenmeere und der Landseen, ist, da die Tiefen der einzelnen Gewässer ziemlich genau bekannt sind, mit einiger Sicherheit festzustellen. Könnte man die berechnete Wassermenge in gleichmäßiger Stärke auf einer glatten Kugel von der Größe der Erde verteilen, so würde diese bei einem Durchmesser von 12 500 km einen Wassermantel von 2,7 bis 3 km Tiefe erhalten. Eine richtige Vorstellung von diesen Verhältnissen kann man sich nicht gut machen, weil der Vergleichsmaßstab fehlt; deutlicher werden sie jedoch, wenn wir versuchen, in einem großen Raume die Erde als Kreis von 12,5 m Durchmesser auf den Boden zu zeichnen; dann würde die entsprechend aufgetragene Wassertiefe nur 3 mm betragen! Das ist ungefähr die Dicke des Strichs, den man bei dem Ziehen dieses Kreises mit einem Zimmermannsbleistift bekommt!

So wenig Wasser soll auf der Erde sein? wird die erstaunte Frage lauten; aber es ist so und es ist ganz lehrreich, sich an solchem Beispiel die Antwort auf eine Frage zu holen, an der man sonst gedankenlos vorbeigeht, indem man wunder welche Vorstellungen von den gewaltigen Wassermassen der Ozeane hat. Nun ist die Lehrmeinung der Meteorologie: Das Wasser der Erde bleibt seiner Menge nach immer unverändert; was die Sonne an der einen Stelle verdunstet und in Dampfform zu Wolken macht, kommt in Form von Tau, Schnee, Regen, Hagel wieder zurück; es schlägt sich an den Gebirgen nieder, fließt durch die Flüsse ins Meer, steigt wieder als Wolken auf, um als Niederschlag in irgendwelcher Form seinen ewigen Kreislauf ständig zu erneuern. Die Sache wäre überaus einleuchtend, wenn dieser Schluß richtig wäre! Er ist es aber nicht. Die Erde verliert im Gegenteil ständig von ihrem Wasservorrat, der im Laufe der Jahrmillionen wohl schon aufgezehrt sein müßte, wenn es keinen Ersatz dafür gäbe. Die Ursachen dieser Verluste sind verschiedener Art. Um nur die wichtigsten anzuführen, ist festzustellen: erstens versickert ständig Wasser in Tiefen der Erdkruste, aus denen es nie wieder durch Erwärmung in Folge der Sonnenbestrahlung in Dampfform herausgeholt werden kann. Zweitens geht viel Wasser in Innern der Erde und auch an ihrer Oberfläche chemische Bindungen mit Mineralien ein; auch dieses Wasser ist verloren. Drittens dringt an Küsten vulkanischer Länderstrecken ständig Wasser durch Spalten bis zu den Glutherden der Vulkane vor; es zersetzt sich hier in seine Elemente, von denen der freie Wasserstoff sowohl bei den Eruptionen, als auch in ständigem Aushauchprozeß aus den Kratern und Schlünden der Vulkane die Erde verläßt und als das leichteste Gas bis in allerhöchsten Schichten der Atmosphäre hinaufsteigt, ja durch außerirdische Kräfte in den Weltraum selbst hinausgetragen wird; also auch dieser Bestandteil des Wassers entweicht für immer. Freier Wasserstoff könnte den Vulkanen aber nicht entströmen, wenn nicht vorher Wasser, welches zersetzt werden kann, dagewesen wäre; diese Verluste sind demnach nicht zu bestreiten und auch nicht zu vernachlässigen. Viertens ist ohne weiteres klar, daß auch auf dem Grunde des Meeres Wasser in die Erde selbst eingepreßt werden muß. Wir haben Ozeantiefen von über 9000 m, das entspricht einem Atmosphärendruck von 900 kg auf einen Quadratzentimeter. Solchem Druck würde der stärkste Dampfkessel nicht standhalten; welche Wassermengen auf diese Wiese dauernd in den Erdmantel hineingepreßt werden, entzieht sich jeder Vorstellung. Freilich tritt aus den Tiefen der Erde auch Wasser in Form von Quellen wieder an die Oberfläche; aber all das eingedrungene Wasser, welches nach Zersetzung oder chemischer Verbindung mit Mineralien nicht mehr als Wasser bezeichnet werden kann, ist und bleibt verloren, so daß die Behauptung, die Erde müßte bei diesen Verlusten schon längst eine sterile Wüste geworden sein, in vollem Umfange wahr ist. Und daß auch die andere Behauptung nicht zu kühn ist, nach der die Aufrechterhaltung des annähernden Gleichgewichts im Wasserhaushalt der Erde nur durch Zufluß aus dem Kosmos, durch die aus Wasser bestehenden Sternschnuppen sowie durch von der Sonne kommenden Feineis möglich ist, soll jetzt an einem überraschenden Beispiel bewiesen werden, welches zugleich die Lösung des sogenannten Nilrätsels bringt.

Dieser ganz richtige Gedankengang führt uns zu einer interessanten Erweiterung der Ausführungen über die Rolle, welche den Sternschnuppen für die Erde selbst zufällt.

Das Wasserquantum der Erde, bestehend aus dem Inhalt aller Weltmeere, Binnenmeere und der Landseen, ist, da die Tiefen der einzelnen Gewässer ziemlich genau bekannt sind, mit einiger Sicherheit festzustellen. Könnte man die berechnete Wassermenge in gleichmäßiger Stärke auf einer glatten Kugel von der Größe der Erde verteilen, so würde diese bei einem Durchmesser von 12 500 km einen Wassermantel von 2,7 bis 3 km Tiefe erhalten. Eine richtige Vorstellung von diesen Verhältnissen kann man sich nicht gut machen, weil der Vergleichsmaßstab fehlt; deutlicher werden sie jedoch, wenn wir versuchen, in einem großen Raume die Erde als Kreis von 12,5 m Durchmesser auf den Boden zu zeichnen; dann würde die entsprechend aufgetragene Wassertiefe nur 3 mm betragen! Das ist ungefähr die Dicke des Strichs, den man bei dem Ziehen dieses Kreises mit einem Zimmermannsbleistift bekommt!

So wenig Wasser soll auf der Erde sein? wird die erstaunte Frage lauten; aber es ist so und es ist ganz lehrreich, sich an solchem Beispiel die Antwort auf eine Frage zu holen, an der man sonst gedankenlos vorbeigeht, indem man wunder welche Vorstellungen von den gewaltigen Wassermassen der Ozeane hat. Nun ist die Lehrmeinung der Meteorologie: Das Wasser der Erde bleibt seiner Menge nach immer unverändert; was die Sonne an der einen Stelle verdunstet und in Dampfform zu Wolken macht, kommt in Form von Tau, Schnee, Regen, Hagel wieder zurück; es schlägt sich an den Gebirgen nieder, fließt durch die Flüsse ins Meer, steigt wieder als Wolken auf, um als Niederschlag in irgendwelcher Form seinen ewigen Kreislauf ständig zu erneuern. Die Sache wäre überaus einleuchtend, wenn dieser Schluß richtig wäre! Er ist es aber nicht. Die Erde verliert im Gegenteil ständig von ihrem Wasservorrat, der im Laufe der Jahrmillionen wohl schon aufgezehrt sein müßte, wenn es keinen Ersatz dafür gäbe. Die Ursachen dieser Verluste sind verschiedener Art. Um nur die wichtigsten anzuführen, ist festzustellen: erstens versickert ständig Wasser in Tiefen der Erdkruste, aus denen es nie wieder durch Erwärmung in Folge der Sonnenbestrahlung in Dampfform herausgeholt werden kann. Zweitens geht viel Wasser in Innern der Erde und auch an ihrer Oberfläche chemische Bindungen mit Mineralien ein; auch dieses Wasser ist verloren. Drittens dringt an Küsten vulkanischer Länderstrecken ständig Wasser durch Spalten bis zu den Glutherden der Vulkane vor; es zersetzt sich hier in seine Elemente, von denen der freie Wasserstoff sowohl bei den Eruptionen, als auch in ständigem Aushauchprozeß aus den Kratern und Schlünden der Vulkane die Erde verläßt und als das leichteste Gas bis in allerhöchsten Schichten der Atmosphäre hinaufsteigt, ja durch außerirdische Kräfte in den Weltraum selbst hinausgetragen wird; also auch dieser Bestandteil des Wassers entweicht für immer. Freier Wasserstoff könnte den Vulkanen aber nicht entströmen, wenn nicht vorher Wasser, welches zersetzt werden kann, dagewesen wäre; diese Verluste sind demnach nicht zu bestreiten und auch nicht zu vernachlässigen. Viertens ist ohne weiteres klar, daß auch auf dem Grunde des Meeres Wasser in die Erde selbst eingepreßt werden muß. Wir haben Ozeantiefen von über 9000 m, das entspricht einem Atmosphärendruck von 900 kg auf einen Quadratzentimeter. Solchem Druck würde der stärkste Dampfkessel nicht standhalten; welche Wassermengen auf diese Wiese dauernd in den Erdmantel hineingepreßt werden, entzieht sich jeder Vorstellung. Freilich tritt aus den Tiefen der Erde auch Wasser in Form von Quellen wieder an die Oberfläche; aber all das eingedrungene Wasser, welches nach Zersetzung oder chemischer Verbindung mit Mineralien nicht mehr als Wasser bezeichnet werden kann, ist und bleibt verloren, so daß die Behauptung, die Erde müßte bei diesen Verlusten schon längst eine sterile Wüste geworden sein, in vollem Umfange wahr ist. Und daß auch die andere Behauptung nicht zu kühn ist, nach der die Aufrechterhaltung des annähernden Gleichgewichts im Wasserhaushalt der Erde nur durch Zufluß aus dem Kosmos, durch die aus Wasser bestehenden Sternschnuppen sowie durch von der Sonne kommenden Feineis möglich ist, soll jetzt an einem überraschenden Beispiel bewiesen werden, welches zugleich die Lösung des sogenannten Nilrätsels bringt.

Kein Strom der Erde hat durch

die Ereignisse, welche sich seit der

Urzeit des Menschengeschlechts an seinen Ufern abgespielt haben, eine

solche Berühmtheit erhalten wie der Nil. Über keinen

anderen Fluß sind uns auch seit dem grauen Altertum so viele

Angaben über Pegelstand, Zeiten des Steigens und Fallens des

Wassers, welche jetzt noch vollen Wert haben, erhalten geblieben; kein

anderer Fluß hat das Interesse der Forscher von alters her so

stark in Anspruch genommen, wie gerade der Nil mit seinem dunklen

Quellgebiet. Erst unseren Zeiten blieb es vorbehalten, die

Quellen des Stroms einwandfrei festzustellen; sie liegen zum Teil im

abessinischen Hochland in einer geographischen Breite von 9-16 Grad

nördlich vom Äquator, zum Teil am Äquator selbst und in

den sogenannten Nilseen (s. Figur IV.).

(Bildquelle und -text:

Aus dem Atlas zu dem Buch "Eis ein Weltenbaustoff von Heinrich Voigt,

Tafel II, 1929, R. Voigtländers Verlag-Leipzig.)

Figur

IV: Der blaue (a) und

der weiße (b) Nil vereinigen sich bei Khartum. Die

sogenannte "Nilschwelle",

welche im September beginnt und bis Oktober dauert, hat ihre Grund in

den während des Juli und August im abessinischen Hochland

fallenden großen Regenmengen, welche im engsten Zusammenhange mit

den Sternschnuppenfällen stehen.

Den letzteren entspringt der weiße

Nil b, dem ersteren der blaue

Nil a, dem noch der Atbara, welcher ebenfalls aus Abessinien kommt,

hinzuzurechnen ist. Der weiße Nil zeigt bei Dueim im

August/September sein Jahresminimum, während der blaue Nil zur

gleichen Jahreszeit sein plötzlich emporschnellendes Maximum

aufweist, und da sich das seit Jahrtausenden so regelmäßig

wiederholt, daß die ganze ägyptische Landwirtschaft darauf

eingestellt ist, so muß es einen feststellbaren Grund

haben. Hören wir, was darüber berichtet wird: "Wie die

Dinge wirklich liegen, haben erst die genauen Beobachtungen gelehrt,

die im Auftrage der Landesaufnahme von Baron, Beadnell und Hume von Mai

1902 bis Januar 1904 in einiger Entfernung vom Zusammenfluß

beider Nilarme angestellt wurden: am blauen

Nil 5 km oberhalb Khartum, am weißen Nil 320 km oberhalb

der Stromvereinigung, bei Dueim. Da ergab sich klar die

Beherrschung der Nilhochflut durch den blauen

Nil und den Atbara, die Gewässer des abessinischen

Hochlandes. Die rasch heranziehende Hochwasserwelle des blauen Nils, quer durch das Bett des

Hauptstromes gegen dessen linkes Ufer andringend, verschließt dem

weißen Nil derartig

den Abfluß, daß er zurückgestaut weit über die

Ufer tritt. Nur durch seine passive Rolle, durch die

Beschränkung des Abflusses, gelangt er auf einer dünnen

Oberflächenschicht zu einer erstaunlichen, erst hier sich

ansammelnden Wasserfülle, die dann nachträglich, wenn der

blaue Nil wieder gefallen ist, allmählich zum Abfluß

kommt. Gerade wenn der Scheitel der Hochwasserwelle des blauen Nils an Khartum

vorüberzog, war der Beitrag des weißen

Nils ganz unbedeutend, 1903 nur einzwölftel, 1902 gar nur

einzwanzigstel der Wasserfülle des blauen, und erst nach Ablauf der

Hochwasserzeit Ende November oder Anfang Dezember begann für den

Niederwasserstand bezeichnende Überlegenheit des weißen Nils

sich wieder herzustellen." Dieses in solcher Entschiedenheit

nimmermehr erwartete Ergebnis kommt nachdrücklicher als in langen

Tabellen und Schilderungen in der graphischen Darstellung von Lyons zum

Ausdrucke. In aller Schärfe spricht Lyons aus, "daß

nur das abessinische Hochland verantwortlich ist für die Speisung

der Nilhochflut, und der Regenfall im Becken des weißen Nils bei

deren Würdigung ganz außer Betracht bleiben kann." Im

Lichte dieser neuesten Aufklärung wird es verständlich,

daß die Sendboten Alexanders, die Gewährsmänner des

Aristoteles, durch den besonderen Zweck ihrer Reisen dazu geführt

wurden, unter dem überwältigenden Eindruck der Hochflut des blauen Nils diesen als den

Hauptquellfluß anzusehen, den in dieser Jahreszeit aber ganz zu

einer Nebenquelle herabsinkenden weißen

Nil anscheinend gar nicht besonders zu beachten. Nur ganz

hypothetisch knüpft Aristoteles einen westlichen Quellarm des Nils

an das afrikanische Silbergebirge. Aristoteles hat in einem uns

erhalten gebliebenen Werke seine Ansicht über die Nilschwelle

ausgesprochen, indem er sagt: "Geradezu sichtbar ist es, daß in

Äthiopien um diese Zeit von den Hundstagen bis zum Arktur

zahlreiche und ausgiebige Regen fallen, im Winter aber keine. Und

in diesen Regen finden die Hochfluten, während sie anschwellen,

ihre Nahrung. Und deswegen trifft der Fluß ( d. h. der

angeschwollene) zugleich mit den Etesien (das sind die nördlichen

Sommerwinde Griechenlands) ein; denn sie sind es, die das Gewölk

in jene Gegend treiben." Freilich verwechselt er hier Wirkung und

Ursache, denn die Stürme sind nach unserer Auffassung erst die

Folge der kosmischen Störungen, aber er vertritt doch eine andere

sehr richtige Anschauung, indem er bemerkt: "Bei Mondwechsel

fließt der Fluß kräftiger, denn da fallen die Regen

stärker." Mit dieser Bemerkung bestätigt Aristoteles

lange vor Falb, daß die Wetterverhältnisse in gewissem

Zusammenhang mit den Mondphasen stehen, und dieser Gedanke, in richtige

Bahnen gelenkt, muß mit

der Zeit die ihm auch für die sonstige praktische Meteorologie

zukommende Anerkennung finden.

Wir wollen jedoch an dieser

Stelle nur die Frage aufwerfen, aus welchem

Grunde gerade im August in jener Gegend so ausgiebige Regenmengen

fallen müssen; hiermit kann gleichzeitig eine Aufklärung

verbunden werden, die zeigt, daß der in den zwei Hauptzonen am

Äquator festzustellende stärkere Einfang kosmischer

Eiskörper als eine logische Folge der neuen Lehre erscheinen

muß.

Wenn auch Beispiele oft hinken,

so könnte das jetzt zu

beschreibende doch dazu dienen, die Vorstellung über den

physikalisch-mechanischen Vorgang beim Eiseinfang zu erleichtern: Man

denke sich ein Sieb, aus dessen Maschen mit Hilfe einer

Rührvorrichtung ständig ein feiner, gleichmäßiger

Regen von Eisenpfeilspänen zum Fallen gebracht wird, und unter

diesem Sieb ein Pendel schwingend, dessen unteres Ende einen Magneten

trägt. Jedes Pendel schwingt zwischen zwei Endlagen, in

denen es jeweils für eine kurze Zeit zur Ruhe kommt; von der einen

nimmt es seinen Weg über die Mittellage hinaus - in der es die

größte Geschwindigkeit erreicht - bis zur entgegengesetzten,

um hier wieder umzukehren. Es ist klar, daß der in Ruhe

oder nur noch in geringerer Geschwindigkeit befindliche Magnet von dem

an ihm vorbeifallenden Eisenregen in der Zeiteinheit eine

größere Menge anziehen wird als ihm möglich ist, wenn

er ihn in größerer Schnelligkeit in der Mittellage

durchschneidet. Vertauschen wir nun den Eisenregen mit dem zur

Sonne ziehenden Schwarm der Meteor- und Eiskörper und den Teil der

Erdoberfläche, der in gewissem Sinne unter der Sonne hin- und

herpendelt, mit dem Magnet, dann ergibt sich das folgende: Die Erde

umläuft mit ihrer schräg stehenden Drehachse die Sonne einmal

im Jahre, der Sonnenhochstand muß sich deshalb im Laufe des

Jahres ständig zwischen zwei Grenzlagen ändern, die sich nach

dem Neigungswinkel der Erdachse bestimmen. Wie der aus einer

Ruhelage nach der anderen hinschwingende Magnet die Mittellage am

schnellsten durchläuft, so überquert die Sonne auch den

Erdäquator (in den Äquinoktien) mit größter

Geschwindigkeit, während sie sich den Wendekreisen (in den

Solstitien) in ständig abnehmender Geschwindigkeit nähert und

sie nach einem gewissen Stillstand auch nur mit langsam wachsender

wieder verläßt. Die Breiten der Wendekreise haben

deshalb Zeit und Gelegenheit, eine größere Menge sowohl von

dem zur Sonne strebenden Grobeis als auch von dem ihr

entströmenden Feineis aufzufangen. Da nun der

Sonnenhochstand täglich alle Punkte des betreffenden Breitengrades

unter sich hat, so schmiegt sich das kosmische Eis - Grobeiskörper

und sonnenflüchtiges Feineis - dem Weg der Sonne an und zwar vom

nördlichen Wendekreis nach dem Äquator zu in abnehmender, von

da ab bis zum anderen Wendekreis wieder in zunehmender Dichte (s. Figur

V.)

(Bildquelle und -text:

Aus dem

Atlas zu dem Buch "Eis ein Weltenbaustoff von Heinrich Voigt, Tafel II,

1929, R. Voigtländers Verlag-Leipzig.)

Figur

V: Geographische

Übersicht der Niederschlagsgebiete der tropischen Ströme samt

deren klimatische Verschiedenheit, wie sie insbesondere für Kongo,

Nil, Panama und Vorderindien bestehen: Die afrika-arabische

Wüstenluftsäule als atmosphärisches Regenwasserbecken im

Juni-Juli-August für Indien und Abessinien im Licht der WEL.

Nehmen wir einen Globus zur

Hand, auf dem auch die Sturmgebiete

vermerkt sind, so finden wir nördlich und südlich vom

Äquator das Auftreten der Passatwinde wie zwei um die Erde

laufende Gürtel angedeutet, während dazwischen gerade am

Äquator die Zone der sogenannten Kalmen, der Ruhe, liegt.

Dieses Bild deckt sich genau mit der Lage der Gürtel, in denen der

Eiseinfang stattfindet, und der Vergleich der unter der Sonne hin- und

herschwingenden Breitengrade der Erdkugel mit dem pendelnden Magnet

wird jetzt vielleicht klar. Die Wirkung der Sonne kann aber durch

geeignete Mondstellungen noch gesteigert werden. Wir wissen,

daß die Flut des Meeres höher steigt, wenn der Mond zwischen

Erde und Sonne steht, so daß sich die anziehende Kraft beider

Gestirne summiert, und diesen Flutzustand nennen wir Springflut.

Herrscht nun gerade Neumond, dann verstärkt der Mond die

Einwirkung der Sonne; auch er befördert das Heranlenken der

Eiskörper und des Feineises zur Erde, und das ist die Beobachtung,

die schon Aristoteles gemacht hat, daß nämlich "bei

Mondwechsel die Regen stärker fallen" (s. Figur VI.)

(Bild- u.. Textquelle:

Buch "Der Weg ins

Unbetretene" von Hanns Fischer, 1935, Dr. Hermann Eschenhagen/Breslau)

Figur VI: Erd und Mond.

Links oben ist die Sonne zu denken. Vom Gebiete des Polarsternes

aus gesehen, sind die einzelnen Mondphasen sichtbar.

Nach dieser Darlegung kehren

wir zum Nil zurück.

Die Sonne hat am 21. Juni ihren Rückzug vom nördlichen Wendekreis, der 23 Grad über dem Äquator liegt, angetreten und durchläuft während des August die Zone von 18-8 Grad nördlicher Breite. Wir haben bereits gehört, daß die Quellgebiete des blauen Nils zwischen dem 16. und dem 9. Breitengrade liegen, welche nach den vorhergegangenen Ausführungen gerade in diesem Zeitabschnitt als im Einfanggebiet der Eiskörper gelegen anzusehen sind. Das kosmische Eis muß sich unter den Tropen vornehmlich in Form von Regen geltend machen, und die Ursache der Nilschwelle würde schon hierdurch als aufgeklärt gelten können. Sie wird aber vollkommen klargestellt, wenn wir die Figuren VII, V und VIII etwas genauer ansehen und sie mit der Kurve des Nilpegelstandes in Fig. VIII in Zusammenhang bringen.

Die Sonne hat am 21. Juni ihren Rückzug vom nördlichen Wendekreis, der 23 Grad über dem Äquator liegt, angetreten und durchläuft während des August die Zone von 18-8 Grad nördlicher Breite. Wir haben bereits gehört, daß die Quellgebiete des blauen Nils zwischen dem 16. und dem 9. Breitengrade liegen, welche nach den vorhergegangenen Ausführungen gerade in diesem Zeitabschnitt als im Einfanggebiet der Eiskörper gelegen anzusehen sind. Das kosmische Eis muß sich unter den Tropen vornehmlich in Form von Regen geltend machen, und die Ursache der Nilschwelle würde schon hierdurch als aufgeklärt gelten können. Sie wird aber vollkommen klargestellt, wenn wir die Figuren VII, V und VIII etwas genauer ansehen und sie mit der Kurve des Nilpegelstandes in Fig. VIII in Zusammenhang bringen.

(Bildquelle u. -text: Aus dem

Atlas zu dem Buch "Eis ein Weltenbaustoff von Heinrich Voigt, Tafel II,

1929, R. Voigtländers Verlag-Leipzig.)

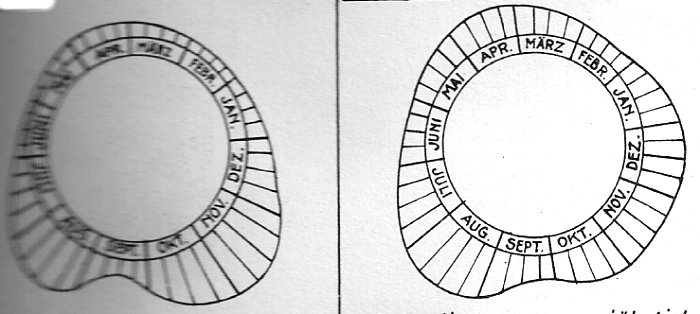

Figur

VII: linkes

Polardiagramm der jährlichen Variation der historisch

berühmten Sternschnuppenschwärme; rechtes Polardiagramm der

jährlichen Variation der sporadischen (einzelnen)

Sternschnuppen. Man beachte bei beiden die Einsattelung im

September.

Es ist eine Verwandtschaft zwischen beiden Kurven vorhanden, die sich in dem Anstieg im August, dem darauf folgenden Abfall im September und neuen aber schwächeren Anstieg im November andeutet. Die Erklärung hierfür sind die meteorologischen Einflüsse des Grobeises auf die Erde.

Es ist eine Verwandtschaft zwischen beiden Kurven vorhanden, die sich in dem Anstieg im August, dem darauf folgenden Abfall im September und neuen aber schwächeren Anstieg im November andeutet. Die Erklärung hierfür sind die meteorologischen Einflüsse des Grobeises auf die Erde.

(Bildquelle und -text:

Aus dem

Atlas zu dem Buch "Eis ein Weltenbaustoff von Heinrich Voigt, Tafel II,

1929, R. Voigtländers Verlag-Leipzig.)

Figur VIII: Zusammenhang

des Nilpegelstandes mit den Sternschnuppen. a-Kurve der Anzahl der

während eines Jahres unter dem nördlichen Wendekreis

beobachteten Sternschnuppen (nach Fritz). b-Nilpegelstand bei

Kairo. Bis das Wasser von Khartum nach Kairo gelangt, vergehen

ca. 2 Monate.

Sowohl die Polardiagramme der

Fig. VII, die die Zahlen der in den

periodischen Sternschnuppenschwärmen seit fast 2000 Jahren

gezählten, wie der einzeln auftretenden Schnuppen als verschieden

lange Radien zeigen, als auch die Kurve a in Fig. VIII lassen

übereinstimmend ein Ansteigen der Schnuppenzahlen im Juli und

August erkennen, dem ein Abfall im September folgt (s. hierzu "vom Welteis

umflutet").

Daß der Höhepunkt der Nilschwelle erst einige Wochen später am Pegel von Kairo eintritt, erklärt sich aus dem langen Wege, den das Wasser von den Niederschlagsgebieten aus zurückzulegen hat, und nur bei einem Strom, dessen ganzer Lauf fast gradlinig von Süden nach Norden gerichtet ist, kann diese Erscheinung so klar zutage treten. Ein Blick auf die kleine Karte Fig. V zeigt, daß auf der ganzen Erde kein Fluß von Bedeutung zwischen den Wendekreisen vorhanden ist, der ein ähnliches Verhalten zeigen könnte. Aus dieser Karte wird vielleicht auch für manchen der Vergleich mit dem pendelnden Magnet klarer, denn die vertikale Tabelle zwischen Afrika und Amerika zeigt Ab- und Zunahme der Länge des Aufenthaltes der Sonne zwischen beiden Endpunkten ihres Weges.

Das ganze Problem ist in ausführlicher Weise von Hörbiger in dem Aufsatz "Das Rätsel der Nilhochflut und indischen Regenzeit, deren einheitliche Ursache im Lichte der Welteislehre" der Zeitschrift der Schlüssel zum Weltgeschehen 1925, Heft 2, S. 76 u. f. behandelt. Jedem, der sich für diese Frage interessiert muß diese Arbeit aufs wärmste empfohlen werden.

Daß der Höhepunkt der Nilschwelle erst einige Wochen später am Pegel von Kairo eintritt, erklärt sich aus dem langen Wege, den das Wasser von den Niederschlagsgebieten aus zurückzulegen hat, und nur bei einem Strom, dessen ganzer Lauf fast gradlinig von Süden nach Norden gerichtet ist, kann diese Erscheinung so klar zutage treten. Ein Blick auf die kleine Karte Fig. V zeigt, daß auf der ganzen Erde kein Fluß von Bedeutung zwischen den Wendekreisen vorhanden ist, der ein ähnliches Verhalten zeigen könnte. Aus dieser Karte wird vielleicht auch für manchen der Vergleich mit dem pendelnden Magnet klarer, denn die vertikale Tabelle zwischen Afrika und Amerika zeigt Ab- und Zunahme der Länge des Aufenthaltes der Sonne zwischen beiden Endpunkten ihres Weges.

Das ganze Problem ist in ausführlicher Weise von Hörbiger in dem Aufsatz "Das Rätsel der Nilhochflut und indischen Regenzeit, deren einheitliche Ursache im Lichte der Welteislehre" der Zeitschrift der Schlüssel zum Weltgeschehen 1925, Heft 2, S. 76 u. f. behandelt. Jedem, der sich für diese Frage interessiert muß diese Arbeit aufs wärmste empfohlen werden.

Konnte mit den vorstehenden

Darstellungen der Nachweis erbracht werden, daß die als

Eismeteore zu bezeichnenden Sternschnuppen eine nicht zu

vernachlässigende Rolle im irdischen Wasserhaushalt spielen, dann

soll damit nicht gesagt sein, daß die Welteislehre allen Hagel,

Regen und die täglichen Winde auf kosmische Einschüsse

zurückführen will. Was sie behauptet und dereinst, wenn

ihr einmal eine auf Grund ihrer Anschauungen arbeitende Wetterwarte zur

Verfügung stehen wird, sicher beweisen zu können glaubt, ist

das, daß neben dem normalen irdischen Wasserkreislauf kosmische

Einflüsse vorhanden sind, die sich besonders durch die

katastrophalen Wettererscheinungen bemerkbar machen. Es mutet wie

Vogelstraußpolitik an, wenn manche Forscher so tun, als wenn die

Berichte über das Auffinden kiloschwerer Eisstücke nach

schweren Hagelschlägen nicht ernst genommen zu werden brauchen,

nur um der Frage nach der Herkunft dieses Eises aus dem Wege zu gehen;

die Tatsache des Niedergangs

so großer Stücke wird doch in den meteorologischen

Lehrbüchern mit Angabe des Fundortes zugegeben, ebenso die

Schwierigkeit der Erklärung der Erscheinung mit den der

Wissenschaft jetzt zur Verfügung stehenden Mitteln. Konnte

die Forschung ihren Irrtum betr. der metallisch-mineralischen Meteore

zugeben, ohne an Ansehen einzubüßen, dann könnte sie

doch ebensogut von den bisher unerklärbaren großen

Eisstücken ausgehend auf kosmische größere

Eiskörper schließen, denen die Trümmerstücke

entstammen müssen. Dies als richtig erkannt, wäre der

erste Schritt zu einer Neuaufrollung des ganzen Sternschnuppenproblems;

daß diese Frage dann im großen und ganzen im

Hörbigerschen Sinne beantwortet werden würde, ist für

uns zweifellos. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre arbeitet

die Zeit merklich im Sinne der Welteislehre, hat doch die Forschung

gerade schon eine andere unserer grundlegenden Behauptungen auf diesem

Gebiete bestätigt, ohne allerdings die weiteren Schlüsse

daraus zu ziehen: Hörbiger sagt, daß die Meteore und

Sternschnuppen wesensverschiedene Körper seien, diese hängen

mit einem bestimmten Teil des Himmels als Ausgangsort zusammen,

während jene von allen Seiten des Weltalls nach der Sonne

hinströmen, was nicht nur in den Bahnrichtungen, sondern auch in

anderen Erscheinungen zum Ausdruck kommen muß. Die Meinung

der Wissenschaft erkennen wir aus Newcomb-Engelmann, wo es auf S. 511

heißt: "Wie folgende Tabellen zeigen, fallen die meisten

Meteoriten zwischen Mittag und Mitternacht, also wenn der Antiapex

seine höchste Stellung hat, während das tägliche Maximum

der Sternschnuppenhäufigkeit dann eintritt, wenn der Apex

hochsteht, d. h. zwischen Mitternacht und Morgen. Ferner sind Mai

und Juni die an Meteoriten reichsten Monate, während die

Herbstmonate die größte Sternschnuppenzahl zeigen.

Diese von den Meteoriten befolgten Regeln gelten nach den

Untersuchungen von Nißls auch für die großen

Feuerkugeln. Noch größere Unterschiede bestehen

zwischen den kosmischen Bahnen der Sternschnuppen einerseits und der

Feuerkugeln und Meteoriten andrerseits........ Eine engere

Verwandtschaft zwischen letzteren und den Sternschnuppen dürfte

daher nach dem Stande unseres heutigen Wissens nicht bestehen."

Hiermit ist für uns die

Richtigkeit der Hörbigerschen Auffassung bestätigt; wann die

Wissenschaft für sich die Folgerungen aus der angeführten

Schriftstelle ziehen wird, berührt uns nicht, ebensowenig die

Wahrnehmung, daß Welteisgegner von solchen Ausführungen

nichts zu wissen scheinen, wenn es sich darum handelt, Hörbigers

Gedanken als unwissenschaftlich hinzustellen.

Es bliebe noch zu untersuchen, ob die Meteoriten und Sternschnuppen Zerfallprodukte früherer Kometen sein können, oder ob diese selbst etwa als Anhäufungen erstgenannter Körper angesehen werden müssen. Ehe eine Entscheidung hierüber getroffen oder versucht werden kann, erscheint es zweckmäßig, eine Vorstellung über das wirkliche Wesen dieser rätselhaftesten aller Himmelskörper zu gewinnen. Das ist aber sehr schwer, denn so viele uns von ihnen auch bekannt sind, so gibt es doch nicht zwei, die in allen Erscheinungen einander gleich wären. Der Einfachheit halber wollen wir unsere Betrachtung auf solche Kometen die dem freien Auge sichtbar waren, beschränken, und uns an ihnen über das Wesentliche dieser Gebilde unterrichten.

Es bliebe noch zu untersuchen, ob die Meteoriten und Sternschnuppen Zerfallprodukte früherer Kometen sein können, oder ob diese selbst etwa als Anhäufungen erstgenannter Körper angesehen werden müssen. Ehe eine Entscheidung hierüber getroffen oder versucht werden kann, erscheint es zweckmäßig, eine Vorstellung über das wirkliche Wesen dieser rätselhaftesten aller Himmelskörper zu gewinnen. Das ist aber sehr schwer, denn so viele uns von ihnen auch bekannt sind, so gibt es doch nicht zwei, die in allen Erscheinungen einander gleich wären. Der Einfachheit halber wollen wir unsere Betrachtung auf solche Kometen die dem freien Auge sichtbar waren, beschränken, und uns an ihnen über das Wesentliche dieser Gebilde unterrichten.

(s. weiterführenden

Aufsatz: "Über Kometen")

Dr. ing. h. c. Heinrich Voigt

(Buchquelle: "Eis - ein Weltenbaustoff" von Dr. ing. h. c. H. Voigt, S. 39-45, 3. Auflage, 1928, R. Voigtländers Verlag-Leipzig)

ZUSATZ

....Nach Hörbiger sind die

Sternschnuppen Eiskörper, die in reflektiertem Sonnenlicht

leuchten. Ihre besonders große Zahl in der ersten

Augusthälfte erklärt sich aus dem Umstande, daß zu

dieser Zeit die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne die Wand des

Eisschleiertrichters schneidet, der ja aus zur Sonne fallenden

Eiskörpern besteht. Stürzen diese Körper in die

Sonne, so erzeugen sie die als Sonnenflecken,-fackeln und Protuberanzen

bekannten Erscheinungen, dringen sie in die Erdatmosphäre ein, so

zerplatzen sie und gehen als Hagel nieder. Auf diese Weise werden

alle charakteristischen Erscheinungen dieser Unwetter erklärt: die

kurze Dauer, das Niedergehen in langen schmalen Streifen, die damit

verbundenen Stürme usw. Man hat gegen diese Ableitungen

eingewendet, daß dann die einzelnen Hagelkörper eckig und

unregelmäßig gestaltet sein müßten, nicht etwa

rund, wie dies im Allgemeinen der Fall ist. Aber abgesehen davon,

daß durch Abschmelzen und Gefrieren sich die runde Gestalt der

Hagelkörner zwangslos erklärt, kommt auch

unregelmäßig gestalteter Hagel vor. Dies beweist z. B.

folgende Stelle aus H. von Wißmann (des späteren

Reichskommissars für Deutsch-Ostafrika) Reisewerk "Meine zweite

Durchquerung Äquatorialafrikas vom Kongo zum Zambesi während

der Jahre 1886 und 1887". Dort

heißt es: "Geradezu ein Phänomen fand am 14. August

statt. Schwarze Wolken türmten sich im Nordosten auf und

näherten sich mit überraschender

Schnelligkeit. Aus

derselben Richtung fuhr in sturmartigen

Stößen ein, wie es

uns schien, eiskalter

Wind über die von der

Mittagssonne heißgebrannte Savanne; das Thermometer sank von

33° auf 19° C, Bananen wurden niedergebrochen und im

benachbarten Dorfe viele Häuser abgedeckt. Dann, als das

drohende dunkle Gewölk über den Lulua herangezogen war,

fielen glasig

durchsichtige Eiskristalle,

meist in regelmäßigen

Würfeln von 1 bis 2 Zentimeter Seitenlänge prasselnd nieder, und Vieh und Menschen

suchten vor Schmerz schreiend Deckung. Sieben Minuten lang währte der Hagel, dessen

Stücke allmählich kleiner wurden, dann abgerundeter und

endlich weiß, den bei uns bekannten Graupeln vergleichbar.

Die Baschilange waren über diesen Vorgang ebenso erstaunt wie

wir...."

W. S.

(Aufsatzquelle: Monatheft "Schlüssel zum Weltgeschehen", aus dem Aufsatz: "Der Sternenhimmel im August 1928", Heft 8, S. 279-280, Jahrg. 1928, R. Voigtländers Verlag-Leipzig)