| Zurück |

Impressum

Datenschutz

Betrachten wir in

einem Schulatlas die bildliche Darstellung unserer

Sonnenwelt, so gewahren wir neben dem riesigen Sonnenball von ihm aus

in den Raum vordingend zunächst vier kleine Wandersterne: Merkur,

den innersten, sonnennächsten, dann Venus, den Abendstern, dann

Erde und zuletzt Mars.

Wir wollen auch hier gleich den Mond mit nennen, dem wir später seine ehemalige Stellung als selbständiger Planet zwischen Erde und Mars einräumen müssen.

Wir wollen auch hier gleich den Mond mit nennen, dem wir später seine ehemalige Stellung als selbständiger Planet zwischen Erde und Mars einräumen müssen.

Unsere

Sonnenwelt.

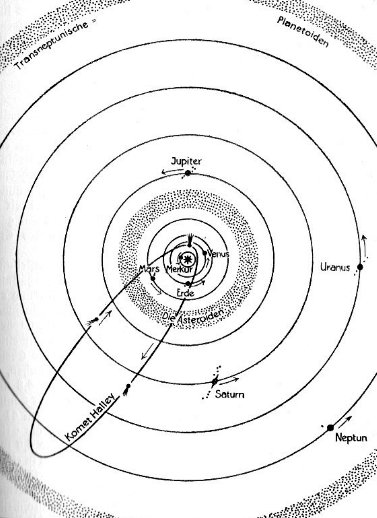

Im Mittelpunkt die Sonne, um die

sich in kreisähnlichen Bahnen die Wandelsterne Merkur, Venus,

Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun bewegen. Zwischen

Mars und Jupiter die Planetoiden oder Asteroiden und außerhalb

den Neptuns die transneptunischen Planetoiden, aus deren Reich auch der

Komet Halley als ein mißglückter Mondeinfang Neptuns

stammt. Die Darstellung ist formelhaft.

Sehen wir uns diese fünf

Sonnenbegleiter an, so erscheinen sie

geradezu verschwindend winzig gegen die riesigen Ausmaße des

Tagesgestirns. Selbst wenn wir die Erde in den Mittelpunkt der

Sonne versetzen und den Mond in seiner gegenwärtigen Bahn um die

Erde kreisen ließen, so würde er noch lange nicht die

Sonnenoberfläche berühren. Auch, wenn der Abstand

Erde-Mond noch 1,8 mal größer wäre, fände die

Mondbahn in einer hohlen Sonnenkugel noch immer bequem Platz.

Zudem haben wir hier

zunächst festzustellen, daß von den

sogenannten inneren Planeten Mars der äußerste ist, also die

Grenze bildet gegen die viel gewaltigeren äußeren

Wandersterne Jupiter, Saturn, Uranus und den heute als letzten

äußeren Begleiter geltenden Neptun. Dabei haben wir

allerdings die zwischen Mars und Jupiter kreisenden Planetoiden

außer acht gelassen, von denen etwa tausend bekannt sind, die wir

aber vorerst vernachlässigen können.

Gegen die inneren Planeten

gehalten sind nun die äußeren

wieder wahre Riesen. Denn man findet z.B. gegen einen Durchmesser

von 12 756 und 6 784 km bei der Erde und Mars 142 745 und 120 780 km

für Jupiter und Saturn gegen 1 391 081 km bei der Sonne. Das

sind aber ganz unvorstellbare Größen und sie werden auch nur

wenig verständlicher, wenn wir sagen, daß jedem der inneren

Wandersterne ein äußerer von etwa zehnfachem Durchmesser

entspricht bei einem also etwa tausendfachen Rauminhalt. Der 12

756 km messenden Erde entspricht dann der 142 745 km aufweisende

Jupiter (1312 facher Rauminhalt); der 12 191 km Durchmesser zeigenden

Venus wäre Saturn mit 120 780 km entgegenzusetzen (867 facher

Rauminhalt); dem nur 4842 km aufweisenden Merkur entspräche Uranus

mit 49 629 km (1186 facher Rauminhalt); oder Mars mit seinen 6784 km

entspräche dem 55 500 km messenden Neptun, eine Größe,

die allerdings nur den 550 fachen Rauminhalt zeigt. Wir

kämen so zu dem Ergebnis, daß die vier äußeren

großen Planeten dem Rauminhalt nach zusammen rund 1060 mal so

groß sind als die vier inneren. Selbst wenn wir zu den

letzten noch den Mond hinzufügen, wird das Ergebnis nur ganz

unwesentlich beeinflußt, da unser Nachtgestirn nur 1/50 des

Erd-Rauminhaltes aufweist.

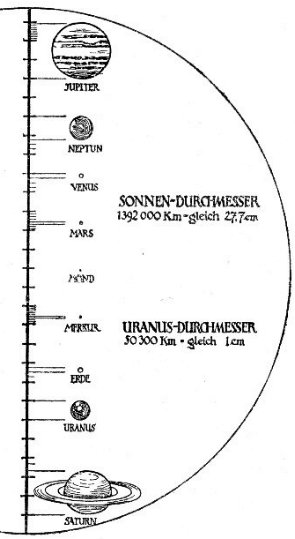

Die

Wandelsterne in

richtigem

Größenverhältnis zur Sonne.

Aber, wie gesagt, diese Zahlen

geben uns keine rechte

Vorstellung. Wir müssen uns, um ein richtiges Gefühl

für die wahren Verhältnisse zu erhalten, alle diese Werte in

einer erfaßbaren Verkleinerung vor Augen stellen.

Verringern wir die Ausmaße unserer Sonnenwelt auf ein

Tausendmillionstel der wahren Größe, so werden die

Größenzusammenhänge sofort durchschaubar. Die

Sonne hat dann einen Durchmesser von rund 1,4 m. Bewegen wir uns

nun in der Ebene, welche die Planetenbahnen um die Sonne bilden, nach

außen, so treffen wir in 58 m Entfernung auf ein Pfefferkorn von

4,8 mm Durchmesser, den Merkur; nach weiteren 50 m (108 m von der

Sonne) auf eine Kleinkirsche von 12,2 mm, die Venus; nach weiteren 41 m

(149 m von der Sonne) auf eine Kirsche von

12,7 mm, die Erde; und nach weiteren 79 m (228 m von der Sonne) auf eine 6,8 mm messende Erbse, den Mars. Die kirschengroße Erde wird dabei in einem Abstand von rund 38 cm von einem 3,5 mm großen Pfefferkörnchen, dem Mond, umkreist. Den erbsengroßen Mars aber umschwärmen zwei mikroskopische Mehlstäubchen von etwa 0.01 mm Durchmesser in Abständen von 9 und 24 mm. Es ist hier ersichtlich, daß die Marsmonde weder nach Bahndurchmesser noch nach Rauminhalt mit unserem Monde einen Vergleich aushalten, denn es gehen rund 43 Millionen Marsmonde auf den Inhalt unseres Mondes. Gehen wir nun über Mars hinaus, so treffen wir nach weiteren 550 m (778 m von der Sonne) auf die 14,3 cm große Kegelkugel des Jupiter; nach weiteren 748 m (1426 m von der Sonne) auf die 12,1 cm messende Kegelkugel des Saturn, dessen Ring hier außer Betracht bleibt; bis zum Uranus, der einer Billardkugel von 5 cm Durchmesser entspricht, brauchen wir 1443 m oder 1,443 km (2,869 km von der Sonne); nach weiteren 1,59 km erreichen wir die Billardkugel des Neptun von 5,5 cm Durchmesser. Von der Sonne bis zum letzten ihrer Begleiter hätten wir einen Spaziergang von 4,459 km zu machen. Hier also werden die Unterschiede nun ganz deutlich; neben den Pfefferkörnern, Erbsen und Kirschen der inneren Planeten stehen die Kegelkugeln und Billardbälle der äußeren.

12,7 mm, die Erde; und nach weiteren 79 m (228 m von der Sonne) auf eine 6,8 mm messende Erbse, den Mars. Die kirschengroße Erde wird dabei in einem Abstand von rund 38 cm von einem 3,5 mm großen Pfefferkörnchen, dem Mond, umkreist. Den erbsengroßen Mars aber umschwärmen zwei mikroskopische Mehlstäubchen von etwa 0.01 mm Durchmesser in Abständen von 9 und 24 mm. Es ist hier ersichtlich, daß die Marsmonde weder nach Bahndurchmesser noch nach Rauminhalt mit unserem Monde einen Vergleich aushalten, denn es gehen rund 43 Millionen Marsmonde auf den Inhalt unseres Mondes. Gehen wir nun über Mars hinaus, so treffen wir nach weiteren 550 m (778 m von der Sonne) auf die 14,3 cm große Kegelkugel des Jupiter; nach weiteren 748 m (1426 m von der Sonne) auf die 12,1 cm messende Kegelkugel des Saturn, dessen Ring hier außer Betracht bleibt; bis zum Uranus, der einer Billardkugel von 5 cm Durchmesser entspricht, brauchen wir 1443 m oder 1,443 km (2,869 km von der Sonne); nach weiteren 1,59 km erreichen wir die Billardkugel des Neptun von 5,5 cm Durchmesser. Von der Sonne bis zum letzten ihrer Begleiter hätten wir einen Spaziergang von 4,459 km zu machen. Hier also werden die Unterschiede nun ganz deutlich; neben den Pfefferkörnern, Erbsen und Kirschen der inneren Planeten stehen die Kegelkugeln und Billardbälle der äußeren.

Aber auch andere scharfe

Unterschiede zeigen sich zwischen den inneren

und äußeren Planeten. Während die Wandelsterne

von Merkur bis Mars ein der Erde ähnliches Eigengewicht aufweisen,

weichen Jupiter bis Saturn als sehr leichte Gebilde stark ab.

Unter Eigengewicht (spezifisches Gewicht) wird folgendes verstanden:

Wiegen wir 1 Liter Wasser von 4° C, so erhalten wir bei

üblichem Luftdruck das Gewicht von 1 kg. Wiegen wir nun auch

1 Liter Blei bei 4° genau ab. Es ist selbstverständlich,

daß der Liter Blei wesentlich schwerer sein muß als der

Liter Wasser. Bei näherem Zusehen würden wir das

Gewicht des Liters Blei zu 11,36 kg finden, also feststellen

müssen, daß Blei 11,36 mal schwerer ist als Wasser.

Setzen wir also das Gewicht der Wassereinheit gleich 1, so erscheint

die gleiche Einheit Blei eben 11,36 mal schwerer. Wir sagen

demgemäß: das Eigengewicht des Wassers ist gleich 1, das des

Bleies gleich 11,36.

Auf diese Weise läßt sich das Eigengewicht jedes Stoffes bestimmen. Durch erweiterte Rechnungen ist die Forschung in der Lage, auch die Eigengewichte der Gestirne unserer Sonnenwelt festzustellen. Und während wir so nun prüfend unsere Weltinsel bis an die fernen Grenzen durchschreiten, stoßen wir sofort auf ein tiefes Geheimnis, das kein Himmelskundiger zu deuten vermochte. Gegen die Eigengewichte der inneren Planeten (Helioden = Sonnenstoff-Planeten):

Auf diese Weise läßt sich das Eigengewicht jedes Stoffes bestimmen. Durch erweiterte Rechnungen ist die Forschung in der Lage, auch die Eigengewichte der Gestirne unserer Sonnenwelt festzustellen. Und während wir so nun prüfend unsere Weltinsel bis an die fernen Grenzen durchschreiten, stoßen wir sofort auf ein tiefes Geheimnis, das kein Himmelskundiger zu deuten vermochte. Gegen die Eigengewichte der inneren Planeten (Helioden = Sonnenstoff-Planeten):

| Merkur 5,66

|

Venus 5,19 |

Erde 5,56 |

Mond 3,4 |

Mars 3,99 |

die also alle, wenn auch mit nicht unerheblichen Schwankungen, so doch augenfällig eine gewisse Einheit bilden, fallen schroff und überraschend die äußeren Planeten (Neptoden = Wasser-Planeten) ab:

| Jupiter 1,35 |

Saturn 1,20-1,30 (0,69) |

Uranus 1,37 |

Neptun 1,33 |

die wir ein wesenfremdes Anhängsel ebenfalls eine und, wie man sieht, in sich sehr übereinstimmende Gruppe bilden.

Was blieb den auf Laplace

festgelegten Astronomen übrig, als der

einzige Ausweg, die scheinbar Jahrmillionen älteren

äußeren Planeten als glühende Gasbälle anzusehen,

während die Geschwistersterne vom Mars ab nach innen zu mehr oder

weniger ausgekühlt sein sollten. Diese ohne jede

Erfahrungstatsache abgeleitete Annahme mußte zu

Widersprüchen führen und führte zu ihnen, ohne

natürlich im tiefsten Sinne eine wirklich einleuchtende Deutung zu

geben.

Da versteht man nun, weswegen das von einem kühlen Kopfe ausgesprochene ehrliche ignorabimus so reichen Beifall und so offene Zustimmung fand.

Dagegen ist es geradezu erheiternd, jetzt wieder zu beobachten, mit welcher Hartnäckigkeit die Wissenschaft derartige Annahmen, wie die Erklärung des Eigengewichts der Wandersterne, als gesicherte Tatsachen der exakten Forschung auszugeben versucht.

Da versteht man nun, weswegen das von einem kühlen Kopfe ausgesprochene ehrliche ignorabimus so reichen Beifall und so offene Zustimmung fand.

Dagegen ist es geradezu erheiternd, jetzt wieder zu beobachten, mit welcher Hartnäckigkeit die Wissenschaft derartige Annahmen, wie die Erklärung des Eigengewichts der Wandersterne, als gesicherte Tatsachen der exakten Forschung auszugeben versucht.

Genug, wir wollen es ruhig

bekennen, daß kein heutiger

Himmelsforscher in der Lage ist, das Rätsel der Planetengewichte

auch nur annähernd einleuchtend zu lösen. Daß

eine Erklärung nur dann notdürftig gelingt, wenn

Vorgänge unterschoben werden, die den technischen

Erfahrungstatsachen geradezu ins Gesicht schlagen, kann nicht mehr

bestritten werden. Die exakte Wissenschaft hat sich mit solchen

Lösungen aber zufrieden gegeben. Man verlange nun aber

nicht, daß wir auch an Naturwidrigkeiten glauben, sondern

gestatte uns, daß wir die Beobachtungstatsachen und nicht

Annahmen zur Grundlage unserer Weltbetrachtungen machen. Nein, an

das Laplacesche Gasballmärchen glauben wir nicht, denn noch nie

hat auch nur ein einziger Mensch eine glühende Gasmasse gesehen,

überhaupt keine Gasmasse, die sich zusammenzöge. Das

aber wollen uns Astronomen glaubhaft machen!

Gase dehnen sich aus und verteilen sich gleichmäßig im Raum. Daran rütteln auch die verzwicktesten Formeln nicht. Denn sie haben Voraussetzungen, und diese Voraussetzungen sind als den Erfahrungstatsachen widersprechend als wissenschaftliche Träumereien anzusprechen und für jeden Unvoreingenommenen als völlig haltlos abzulehnen.

Gase dehnen sich aus und verteilen sich gleichmäßig im Raum. Daran rütteln auch die verzwicktesten Formeln nicht. Denn sie haben Voraussetzungen, und diese Voraussetzungen sind als den Erfahrungstatsachen widersprechend als wissenschaftliche Träumereien anzusprechen und für jeden Unvoreingenommenen als völlig haltlos abzulehnen.

Zur Gas(ball)theorie schreiben Hörbiger und Fauth in ihrem Buch "Glazial-Kosmogonie" auf Seite 27:

"Es ist zweifellos, daß

die hypnotisierende Wirkung der

zählebigen, weil mathematisch gar so elegant begründeten

Laplace´schen Weltbildungslehre, die eines "glühenden

Gasballes" als Ausgangspunkt der Entwicklung unseres Sonnensystems und

dann natürlich auch der aus Nebelringen gebildeten Planetenschar

bedurfte, ganz allein daran schuld ist, daß der Sonnenphysiker

und Spektroskopiker diejenigen Weltgebilde, deren Licht sich hinter dem

Prisma als leuchtende Linien kundgibt, einfach als "glühende

Nebelmassen" bezeichnet, weil im Laboratorium die in

Geißlerröhren erglühenden verdünnten Gase

Linienspektra besitzen.

Hier waltet geradezu ein Verhängnis ob. Keinem Menschen wird es einfallen den Mond, also einen dunklen, erst durch den Sonnenschein erhellten Weltkörper als glühend und von einer das Licht gewisser Wellenlängen absorbierenden Hülle gasiger Natur umgeben aufzufassen und der Laienwelt zu schildern; dennoch zeigt das Mondspektrum das genaue Ebenbild des Sonnenspektrums. Auf der anderen Seite sagt man jedoch nicht, diese und jene Nebelgebilde senden Licht aus, wie wir es in den Geißlerröhren untersuchen, sondern man behauptet einen physikalischen Widersinn ohne Gleichen, indem man nicht nur lehrt, jene Nebel seien bestimmt glühende Gasmassen, sondern sogar diesen angeblichen Tatbestand zur Grundlage kosmologischer Betrachtungen erhebt.

Hier waltet geradezu ein Verhängnis ob. Keinem Menschen wird es einfallen den Mond, also einen dunklen, erst durch den Sonnenschein erhellten Weltkörper als glühend und von einer das Licht gewisser Wellenlängen absorbierenden Hülle gasiger Natur umgeben aufzufassen und der Laienwelt zu schildern; dennoch zeigt das Mondspektrum das genaue Ebenbild des Sonnenspektrums. Auf der anderen Seite sagt man jedoch nicht, diese und jene Nebelgebilde senden Licht aus, wie wir es in den Geißlerröhren untersuchen, sondern man behauptet einen physikalischen Widersinn ohne Gleichen, indem man nicht nur lehrt, jene Nebel seien bestimmt glühende Gasmassen, sondern sogar diesen angeblichen Tatbestand zur Grundlage kosmologischer Betrachtungen erhebt.

Es gibt im Weltraum keine

Gasansammlung von bestimmt begrenzter Form,

denn das widerspräche dem obersten Prinzip des Gascharakters; und

es gibt noch viel weniger glühende, bezw. leuchtende Gasmassen,

denn gerade die aufs höchste gesteigerte gegenseitige Abneigung

der Gasmoleküle, welche sie sich fliehen heißt, bringt

während des Expansionsvorganges folgeweise immer stärkere

Druckabnahme, Abkühlung zuwege. Was als Ringnebel oder

bestimmt begrenzte, scharf umrissene Nebelform im Fernrohre oder auf

der Photographie erscheint, ist kein Gas, sondern fest, im

reflektierten Lichte leuchtende Materie trotz Linienspektrum, sonst

wäre ja der aus verdeckten bengalischen Flammen außqualmende

Dampf ebenfalls kraft spektroskopischen Beweises glühendes

Gas. Laplace mag die astrophysikalische Entgleisung

verantworten. Allerdings scheint man gefühlt zu haben,

daß da eine Gegensätzlichkeit vorliege; es ist uns

wenigstens nicht anders erklärlich, daß von mancher Seite

auch leuchtende Gasmassen von niederer Temperatur angenommen

werden. Die falsche Voraussetzung bleibt bestehen und das

Leuchten selber ist eine erzwungene, weil nicht ursächlich

begründete Hypothese.

Mit den Zweifeln an gewissen Auslegungen spektroskopischer Befunde befinden wir uns übrigens in guter Gesellschaft. So konstatiert F. Strehle im Jahr 1907 (Der metaphysische Monismus S.56) mit dürren Worten, daß die Kirchhoff-Bunsensche Spektralanalyse an Zuverlässigkeit recht eingebüßt habe.

Dr. E. Thiessen sagt in einem Bericht über den gegenwärtigen Stand der Naturwissenschaften: "Ich muß gestehen, daß mich selten eine naturwissenschaftliche Erfahrung so tief erschüttert hat, wie die Kunde, daß auch die schöne Zuverlässigkeit der Spektralanalyse ein Wahn ist." Man hat nämlich entdeckt, daß der Sauerstoff fünf ganz verschiedene Spektren hat, der Stickstoff zwei. Die "Linien" der Stoffe im Spektrum sind überall sehr veränderlich und darum ihre Messungen unzuverlässig", etz. etz. Das alles beweist zur Genüge, daß - die spektroskopische Beobachtungstechnik in allen Ehren! - die Spektralanalytiker etwas vorsichtiger im Auslegen ihrer Befunde werden müssen. Vielleicht ist die Glacialkosmogonie imstande, das Bedürfnis nach Auslegungen in die rechten Wege zu leiten."

Mit den Zweifeln an gewissen Auslegungen spektroskopischer Befunde befinden wir uns übrigens in guter Gesellschaft. So konstatiert F. Strehle im Jahr 1907 (Der metaphysische Monismus S.56) mit dürren Worten, daß die Kirchhoff-Bunsensche Spektralanalyse an Zuverlässigkeit recht eingebüßt habe.

Dr. E. Thiessen sagt in einem Bericht über den gegenwärtigen Stand der Naturwissenschaften: "Ich muß gestehen, daß mich selten eine naturwissenschaftliche Erfahrung so tief erschüttert hat, wie die Kunde, daß auch die schöne Zuverlässigkeit der Spektralanalyse ein Wahn ist." Man hat nämlich entdeckt, daß der Sauerstoff fünf ganz verschiedene Spektren hat, der Stickstoff zwei. Die "Linien" der Stoffe im Spektrum sind überall sehr veränderlich und darum ihre Messungen unzuverlässig", etz. etz. Das alles beweist zur Genüge, daß - die spektroskopische Beobachtungstechnik in allen Ehren! - die Spektralanalytiker etwas vorsichtiger im Auslegen ihrer Befunde werden müssen. Vielleicht ist die Glacialkosmogonie imstande, das Bedürfnis nach Auslegungen in die rechten Wege zu leiten."

Weiteres zur Gas(ball)theorie schreiben Hörbiger und Fauth in ihrem Buch "Glazial-Kosmogonie" auf Seite 421:

"In Wahrheit kann aber eine

Gaskugel weder entstehen noch bestehen. Natürlich

sprechen wir da nicht von der Seifenblase, sondern von metallischen

Glutgasen, aus denen die Photosphäre der Sonne und der

selbstleuchtenden Fixsterne aufgebaut ist. Jenem Physiker, dem

die Entstehung unserer Sonne aus einem Glutgasball von Neptundiameter

durch Kontraktion möglich erscheint, wird unser Warnungsruf

'Gaskugeln gibt es nicht!' allerdings höchstens ein mitleidiges

Lächeln abnötigen. Wir glauben aber, daß es

höchste Zeit wäre, dieses Problem von den homogenen

kosmischen Gaskugeln vor ein kompetenteres Forum zu bringen, als es

unsere kosmischen Gasnebelvertreter sind, um dem nebularhypothetischen

Spuke endlich ein Ende zu machen. Ein solches Forum kann nur aus

praktisch anwendenden und ausübenden Physikern bestehen, aus

Physikern, deren Werke sich selbst auf ihre Richtigkeit kontrollieren,

und das sind die Ingenieure.

Wir meinen also, man sollte den Verein deutscher Ingenieure ersuchen eine Kommission von Gaskrafttechnikern und Hüttenleuten zu entsenden, die sich zunächst mit der einen Frage zu beschäftigen hätte: Auf welche Weise können homogene glühende Metallgaskugeln entstehen und unter welchen Bedingungen könnten sie bestehen, seien es nun polytrope oder isotherme oder adiabatische Gaskugeln?

Wird die Frage von dieser Stelle aus im bejahenden Sinne erledigt, dann müßten wir allerdings unsere Glacialkosmogonie auf einige Jahrhunderte zurückgelegt sein lassen. Wird sie aber verneint, so könnte man noch die Zusatzfrage stellen: Sind unregelmäßige Anhäufungen glühender Gase im Weltraume möglich, als welche die verschiedenen kosmischen Nebelflecken von den Spektroskopikern gedeutet werden? Wird auch diese verneint, dann wäre dem betreffenden Forum zu seinem Ergötzen ein Vortrag darüber zu halten, was man doch schon alles auf die vermeintliche Möglichkeit der Existenz von homogenen Gaskugeln aufgebaut hat um zu zeigen, daß von diesem Symbole der Nebularhypothese sozusagen unsere ganze Weltanschauung abhängt."

Wir meinen also, man sollte den Verein deutscher Ingenieure ersuchen eine Kommission von Gaskrafttechnikern und Hüttenleuten zu entsenden, die sich zunächst mit der einen Frage zu beschäftigen hätte: Auf welche Weise können homogene glühende Metallgaskugeln entstehen und unter welchen Bedingungen könnten sie bestehen, seien es nun polytrope oder isotherme oder adiabatische Gaskugeln?

Wird die Frage von dieser Stelle aus im bejahenden Sinne erledigt, dann müßten wir allerdings unsere Glacialkosmogonie auf einige Jahrhunderte zurückgelegt sein lassen. Wird sie aber verneint, so könnte man noch die Zusatzfrage stellen: Sind unregelmäßige Anhäufungen glühender Gase im Weltraume möglich, als welche die verschiedenen kosmischen Nebelflecken von den Spektroskopikern gedeutet werden? Wird auch diese verneint, dann wäre dem betreffenden Forum zu seinem Ergötzen ein Vortrag darüber zu halten, was man doch schon alles auf die vermeintliche Möglichkeit der Existenz von homogenen Gaskugeln aufgebaut hat um zu zeigen, daß von diesem Symbole der Nebularhypothese sozusagen unsere ganze Weltanschauung abhängt."

(Quelle: Text und Bilder stammen aus dem Buch "Der Mars, ein uferloser Eis-Ozean" von Hanns Fischer, 1924, R. Voigtländer Verlag, Leipzig

und der weitere Text aus dem Buch "Glazial-Kosmogonie" von Hörbiger und Fauth, 1925, R. Voigtländer Verlag, Leipzig)